인공관절의 수가 증가 함에 따라, 그에 맞추어 염증과 관련된 케이스가 늘어나고 있습니다. 쉽게 염증이 생기면 없애면 되지 라고 간단하게 생각해볼 수 있지만 말처럼 쉽지가 않습니다. 대게 수술 후 생기는 염증은 '감염' 과 관련이 있습니다. PJI의 5년 생존율이 87.3% 인 것으로 보면 인공관절 특성상 고령층에서는 염증이 생기면 '사망' 까지도 고려를 해보아야할 수 있다는 이야기 입니다.

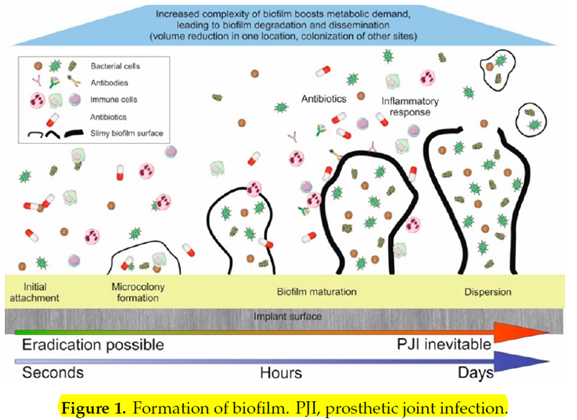

감염이야 수술에서 안생기는 것이 무엇보다 가장 중요하지만, 여러가지 원인에 의해 생길 수 있습니다. 박테리아가 혈관에서 넘어올 수도 있고 수술 중 들어갈 수도 있는데 host의 면역이 약한 경우는 이런 박테리아가 군집을 이루게 됩니다. 군집을 이루게 되면 biofilm을 형성하게 되고 이는 항생제나 면역시스템에 저항성을 갖게 됩니다.

PJI 분류는 여러가지를 사용할 수 있는데 대게 3개월 기준으로 early, 1년 기준의로 delayed, late를 나눌 수 있습니다. PJI는 단독으로 판단하기 보다는 여러가지 지표들을 통하여 결정하게 되는 데 : 임상적 판단, serologic testing, synovial fluid aspiration, radiologic assessment, micribiologic & histopathologic testing 등을 통해 판단할 수 있습니다.

2018년 modified MSIS(Musculoskeletal infection society)를 많이 사용하고 있습니다.

각 기준의 수치는 다음과 같습니다.

acute phase reactant인 CRP는 2mg/L 이상부터 중요하게 신경써야 합니다.

영상의학적으로 감염의 징후는 보형물의 움직임이 있었는 지 확인을 하면서 알 수 있습니다. 6개월-1년 사이에 최소 2mm 이상의 움직임이 있었다면 이는 감염의 징후에 해당합니다. 골융해소견 및 lucency도 꼭 확인해야 합니다.

감염을 증가시킬 수 있는 수술전 요소로는

비만, 조절되지 않은 당뇨, 영양결핍, 흡연(4주 금연 권장), nasal MRSA시 mupirocin 연고 처방 등이 있습니다.

치료로는 당연히 맞는 항생제 를 사용해야 합니다. (6주 정도의 장기간 사용해야할 수 있습니다.) 수술 4주 이내 급성인 경우 film형성이 제대로 되기 전 debridement 등을 시행해 볼 수 있는데 (wash out, PE change), 심한 경우 인공관절한 것을 모두 교체하는 것을 고려해야합니다. 오래된 만성감염의 경우 single stage reimplantation, two stage reimplantation 도 고려해볼 수 있습니다. 최악의 경우 arthrodesis 혹은 amputation을 하게 됩니다.

댓글